Et si le vrai monstre n’était pas celui qu’on croit ? En 1931, James Whale révolutionne le cinéma d’horreur avec Frankenstein, une œuvre qui, tout en s’inspirant du roman de Mary Shelley, en détourne les codes pour créer une icône terrifiante et inoubliable.

Derrière les éclairs, les cris et les cicatrices, se cachent les secrets de tournage du film Frankenstein. Des choix artistiques et des anecdotes qui ont façonné l’un des films qui a donné vit et corps à la créature du Dr. Frankenstein.

#1 La rupture avec l’œuvre d’origine de Mary Shelley

#1 La rupture avec l’œuvre d’origine de Mary Shelley

Le Frankenstein de James Whale, devenu une icône du cinéma d’horreur, s’éloigne de l’image décrite dans le roman original de Mary Shelley. Le scénario, centré exclusivement sur le point de vue du monstre, transforme la créature en un être déshumanisé, dénué de sentiments et d’intelligence. Contrairement au roman, où le monstre cherche à comprendre le monde et sa place en lui, le film le présente comme une sorte de zombie, dont la monstruosité est attribuée à un cerveau criminel qui lui a été implanté. Ces choix dans le scénario marquent la rupture avec l’œuvre littéraire de Mary Shelley, bien que certains éléments réintègrent le scénario dans le film suivant : La Fiancée de Frankenstein.

#2 Des scénaristes habitués du genre horrifique

Pour écrire le scénario, le producteur s’est entouré de scénaristes aguerris : Garrett Fort et John L. Balderston, déjà associés au film Dracula et Francis Edward Faragoh, connu pour Little Caesar. Leur collaboration a permis de donner au film le scénario que l’on connait bien.

#3 Frankenstein de 1931 est la quatrième adaptation cinématographique

Le film de Whale n’est pas la première adaptation de Frankenstein. Dès 1910, J. Searle Dawley réalise un court-métrage pour la compagnie Edison. En 1915, Joseph W. Smiley tourne Life Without Soul, suivi en 1920 par Il mostro di Frankenstein d’Eugenio Testa. Mais aucune de ces œuvres n’a eu l’impact du film de 1931, qui a marqué durablement l’imaginaire de tous.

#4 La tête au carré

Le maquillage de la créature, conçu par Jack P. Pierce, est l’un des éléments les plus emblématiques du film. Après avoir travaillé sur Dracula, Pierce se lance dans des recherches approfondies en anatomie, chirurgie et criminologie. Il conclut qu’il existe six façons d’extraire un cerveau d’un crâne, et choisit la plus simple, estimant que « Henry Frankenstein n’est pas un chirurgien de profession ». Le résultat : une tête carrée, une cicatrice frontale, et deux électrodes latérales, un look devenu iconique !

#5 Censure jusqu’en 1980

Deux scènes du film ont été censurées à sa sortie en 1931. La première est une réplique devenu culte : « Maintenant je sais ce que c’est que d’être Dieu« , remplacée par un coup de tonnerre puis supprimée en 1934 avec l’arrivée du code Hays. La seconde scène coupée concerne la scène où le monstre jette la petite Maria dans la rivière, jugée trop violente cette scène fut supprimée. Ces séquences ont été restaurées dans les années 1980, redonnant au film un nouveau regard.

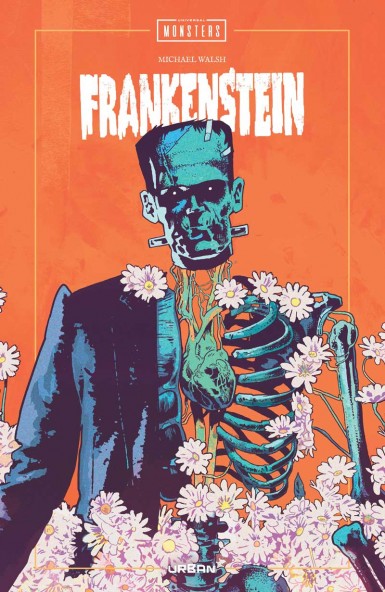

Aujourd’hui, Frankenstein continue d’inspirer. Guillermo Del Toro s’empare du mythe pour proposer sur Netflix, sa propre relecture de l’œuvre de Mary Shelley. Mais en cette année 2025, la bande dessinée Universal Monsters: Frankenstein de Michael Walsh rend hommage au film de 1931 tout en renouant avec le roman de Mary Shelley !

Frankenstein

Avant de donner vie à sa créature, le docteur Henry Frankenstein a profané bien des tombes, exhumé bien des cadavres, rassemblé bien des membres. De ces dépouilles est né un nouvel être, mais celui-ci est-il véritablement nouveau ? Se pourrait-il que ces jambes, ces bras, ces mains se souviennent de leur ancien propriétaire, des individus qui ont, sans le vouloir, contribué à la création du monstre de Frankenstein ?